PROPULSIONE WARP

Caratteristiche:

•

Reattore Warp modello M/ARA Mark II

• Velocità di crociera: Warp 6

• Velocità massima: Warp 9,975

• Carburante (MRI): Deuterio Criogenico Supercritico

• Carburante (ARI): Anti-Idrogeno Criogenico Supercritico

• Elemento moderante della reazione M/AM: Dilitio

Cristallino di quinta fase

• Integrazione dinamica del carburante: Captatore Bussard 3

Funzionamento

dei motori Warp

La

parte propulsiva dei motori warp è situata nelle due gondole

gemelle ed è formata da una serie di bobine di campo di

curvatura (WFC, Warp Field Coil), su ognuna delle quali si trova

un sistema iniezione di plasma (PIS, Plasma Injection System);

inoltre ogni gondola dispone anche di un sistema di separazione

di emergenza formato da 10 gruppi di bulloni esplosivi che

possono allontanare la gondola in caso di emergenza alla

velocità di 30 m/s.

Le caratteristiche strutturali delle gondole sono simili a quelle

del resto della nave, in aggiunta abbiamo tre strati interni di

cortenide di cobalto che garantiscono la protezione contro gli

elevati stress strutturali causati dal campo warp.

Gli iniettori PIS (uno per ogni WFC) sono in duranide di arkenio

e contengono una struttura monocristallina di ferrocarbonite con

costrittori magnetici toroidali in serrite di nalgezio. I

controlli operativi e i dati delle letture di stato

dell'iniettore sono garantiti da dodici connessioni ridondanti

con il sistema di trasferimento dati (ODN, Optical Data Network)

della nave. I piccoli ritardi indotti dal trasferimento dati

sull'ODN sono automaticamente corretti da un apposito software

che garantisce alla sezione tecnica di operare in realtime sugli

iniettori. Il ciclo di apertura e chiusura degli iniettori varia

da 25 a 50 nanosecondi; ogni iniettore espone il WFC ad una

scarica di energia che viene convertita in campo warp.

I WFC sono gli

effettivi generatori del campo warp. Ogni emiciclo dei WFC misura

9,5 x 43 metri ed ha un nucleo in lega di tungsteno cobalto e

magnesio densificati avvolto da uno strato in cortenide di

verterio densificato elettricamente. Una bobina completa misura

quindi 21 x 43 metri con una massa di 34.375 tonnellate. Due set

completi di diciotto bobine l'uno hanno una massa di 1.230.000

tonnellate, che costituisce il 25% della massa complessiva della

nave. Quando è investito dal flusso di plasma, il cortenide di

verterio di una bobina provoca il trasferimento dell'energia dal

plasma al dominio subspaziale; i pacchetti quantici dell'energia

del campo subspaziale si formano a circa un terzo della distanza

tra la parte interna della bobina e quella esterna e irraggia

verso l'esterno della bobina.

L'effetto propulsivo è ottenuto da tre fattori.

In primo luogo la deformazione del campo è controllabile

sull'asse poppa-prua. Dal momento che gli iniettori emettono il

plasma in sequenza, i piani dei campi warp vengono creati di

conseguenza e premono l'uno sull'altro. Le forze cumulative dei

campi warp riducono la massa apparente della nave, imprimendo la

velocità desiderata. Il punto critico di transizione lo si ha

quando, per un osservatore esterno, la nave supera c; quando

l'energia del campo warp raggiunge i 1000 millicochranes, la nave

sembra che oltrepassi la barriera di c in un tempo minore del

tempo di Planck (1,3 -43 secondi), permettendo alla

nave di non avere mai una velocità pari a c. Le tre bobine più

a prua di ognuna delle due gondole operano con un leggero

spostamento di frequenza rispetto alle altre per rinforzare il

campo warp che contiene la sezione a disco e per facilitare la

creazione della simmetria del campo warp che permette il

movimento della nave.

In secondo

luogo la coppia di gondole permette di creare due campi

bilanciati che interagiscono per permettere alla nave di

manovrare. La nave può manovrare introducendo dei ritardi

nell'attivazione degli iniettori che modificano la geometria del

campo warp.

Infine la conformazione dello scafo si adatta perfettamente alla

conformazione del campo warp.

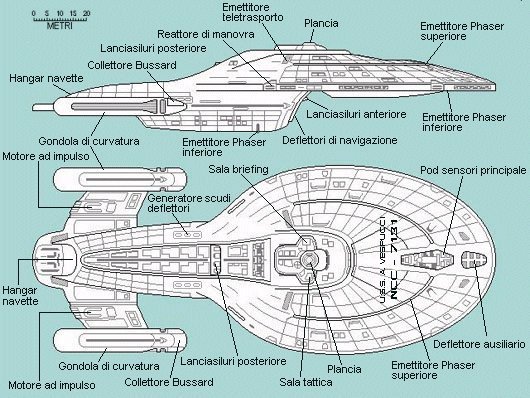

Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci

PROPULSIONE SUBLUCE (IMPULSO)

Caratteristiche:

•

Carburante: Deuterio Criogenico Bifasico

• Reattori ad impulso: 2

• Gruppi di bobine di propulsione: 8

• Direzioni di orientamento selettivo della propulsione: 8

Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci

SISTEMA DI TELETRASPORTO

Funzionamento:

Il traffico a

breve raggio da e per l'astronave passa generalmente attraverso

il teletrasporto, che permette di trasportare oggetti e persone

fino ad una distanza di 40.000 Km.

Nelle astronavi esistono dei dispositivi di teletrasporto per

persone e per oggetti, questi ultimi tuttavia possono essere

regolati per operare sia a risoluzione molecolare (cargo) sia a

risoluzione quantica (forme di vita).

Ogni coppia di teletrasportatori è concepita per condividere un

singolo pattern buffer, generalmente collocato nel ponte

inferiore.

All'esterno dello scafo di ogni astronave sono collocati degli

emettitori che incorporano degli scanner molecolari a lunga

distanza e delle bobine a transizione di fase e sono collocati in

modo da garantire una copertura sferica completa anche in caso di

malfunzionamento di alcuni singoli elementi.

Secondo il teorema di Elway, XXIII secolo, è possibile un

sistema di teletrasporto alternativo a quello descritto di

seguito, basato sul trasporto attraverso delle pieghe spaziali.

Benché agli inizi il concetto sembrava molto promettente, la

realizzazione pratica di un sistema di trasporto attraverso uno

spazio interdimensionale ripiegato ha rivelato che l'uso di

questo sistema causava dei danni cumulativi irreversibili nel

soggetto trasportato. I terroristi Ansata di Rutia IV facevano

uso di questa tecnica con un dispositivo che loro chiamavano

inverter.

Le operazioni di teletrasporto possono essere suddivise in cinque

gruppi, descritti di seguito; a causa della criticità di alcune

operazioni del trasporto, le regole operative della Flotta

Stellare richiedono la costante presenza di un ufficiale per la

supervisione ogni fase delle operazioni. NOTA: nelle

esemplificazioni che seguono viene considerata solamente una fase

di sbarco da una camera di teletrasporto ad una destinazione

remota. Altri tipi di operazioni implicano delle modifiche alle

sequenze di seguito indicate.

OPERAZIONI:

Scan

della destinazione e acquisizione delle coordinate: Durante questa prima fase il sistema di

teletrasporto acquisisce le coordinate di destinazione. Gli

scanner verificano il movimento relativo del luogo di

destinazione, la distanza e la presenza di condizioni ambientali

favorevoli al personale trasportato. Durante questa fase viene

eseguita una serie di verifiche diagnostiche di ogni singola

parte del sistema per assicurare un corretto funzionamento

dell'apparato.

Energizzazione

e smaterializzazione:

Gli scanner

molecolari ricavano in tempo reale un'immagine a risoluzione

quantica del soggetto da trasportare mentre le bobine principali

e le bobine di transizione di fase convertono il soggetto in un

flusso di materia disintegrata a livello subatomico.

Compensazione

Doppler nel pattern buffer: Il

flusso di materia viene immagazzinato nel pattern buffer che

permette al sistema di compensare lo spostamento Doppler tra la

nave e il luogo di destinazione. Il pattern buffer funge anche da

dispositivo di sicurezza in caso di malfunzionamento, permettendo

la rimaterializzazione del soggetto in un'altra unità di

teletrasporto della nave.

Trasmissione

del flusso di materia:

Il flusso di

materia viene trasmesso dagli emettitori della nave verso il

luogo di destinazione.

COMPONENTI

DEL SISTEMA:

Camera

del teletrasporto: È un volume di spazio ben

protetto all'interno del quale avviene il processo di

(s)materialzzazione. La piattaforma di trasporto è sopraelevata

per ridurre il pericolo di scariche elettrostatiche che si

possono verificare durante le procedure di trasporto.

Consolle: Questa postazione di controllo permette

all'ufficiale addetto di monitorare e dirigere le operazioni di

trasporto; inoltre è possibile bloccare manualmente la sequenza

automatica di operazioni in caso di emergenza.

Dispositivo

di controllo: Il computer dedicato per

queste operazioni si trova all'interno della camera di trasporto;

controlla ogni operazione del teletrasporto, comprese le sequenze

automatiche.

Bobine

primarie: Collocate al di sopra della

camera di trasporto, queste bobine creano il potente ACB che crea

una matrice spaziale all'interno della quale avviene il processo

di (s)materializzazione. Un secondo campo di forza mantiene il

soggetto all'interno dell'ACB; questa è una misura di sicurezza

in quanto la distruzione del campo ACB durante le prime fasi di

smaterializzazione può provocare il rilascio di notevoli

quantità di energia.

Bobine

di transizione di fase: Collocate

nella base della camera di trasporto, questi dispositivi,

generando un campo di manipolazione di quark a larga banda,

eseguono il processo di (s)materializzazione disaccoppiando

parzialmente le energie di legame delle particelle subatomiche.

Tutti i trasportatori abilitati al trasporto di personale sono

concepiti per operare a risoluzione quantica (necessaria per

trasportare con successo una forma di vita). I trasportatori

cargo sono generalmente ottimizzati per operare a livello

molecolare, ma possono essere riprogrammati per operare a livello

quantico.

Scanner

molecolari: Al di sopra di ogni

piattaforma si trovano quattro set ridondanti di scanner

molecolari di 0,0012µ collocati ad intervalli di 90° intorno

all'asse principale della piattaforma. Apposite routine di

controllo dell'errore escludono uno scanner nel caso in cui

fornisca dati discordanti con gli altri tre. Il guasto di due o

più scanner implicano un'interruzione immediata della procedura

di teletrasporto. Ogni scanner è spostato di 3,5 secondi di arco

dall'asse dell'ACB, consentendo una derivazione in tempo reale

dello stato quantico attraverso una serie di compensatori

Heisenberg dedicati. I dati degli stati quantici vengono ignorati

quando il trasportatore opera in modo cargo.

Pattern

buffer: Un dispositivo

superconduttore tokamak ritarda la trasmissione del flusso di

materia per permettere ai compensatori Doppler di applicare le

correzioni necessarie derivanti dalla differenza di velocità tra

il luogo di partenza e quello di arrivo. Un unico pattern buffer

è condiviso da ogni coppia di trasportatori. I regolamenti della

Flotta Stellare impongono che al momento del trasporto sia

disponibile almeno un altro pattern buffer di sicurezza. In

condizioni di emergenza, un pattern buffer è in grado di

ospitare l'intero flusso di materia in sospensione per circa 420

secondi prima che le informazioni registrate inizino a degradare.

Biofiltro: Utilizzato generalmente solamente dai trasportatori

delle astronavi, questo dispositivo analizza il flusso di materia

in arrivo alla ricerca di sequenze corrispondenti a forme di vita

batteriologiche e virali pericolose e note. Se vengono

individuate queste forme pericolose, il biofiltro le elimina dal

flusso di materia. Il biofiltro è in grado di riconoscere forme

di vita pericolose note.

Emettitori: Collocati all'esterno della nave, questi elementi

trasmettono i componenti dell'ACB e il flusso di materia da/per

le coordinate di destinazione. Gli emettitori comprendono anche

tre gruppi ridondanti di scanner molecolari a focalizzazione

virtuale a lunga distanza utilizzati durante le procedure di

imbarco. Utilizzando le tecniche di inversione di fase, questi

emettitori possono essere utilizzati anche per trasmettere

personale da/per l'interno della nave.

Scanner

per l'analisi della destinazione: Questi

dispositivi (dislocati all'esterno della nave) rilevano le

caratteristiche del punto di destinazione: coordinate, distanza,

moto relativo rispetto alla nave e condizioni ambientali. Le

coordinate di destinazione possono essere determinate anche dai

dispositivi di navigazione, tattici o di comunicazione. Per i

trasporti all'interno della nave, possono essere utilizzati i

sensori ambientali della nave stessa. Il personale della nave

può essere localizzato attraverso i comunicatori personali.

Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci

La plancia è il cuore del sistema operativo della nave e la sede di tutti i processi decisionali. Da qui possono essere controllati tutti i sistemi di bordo, con la possibilità di sostituire, in caso di emergenza intere sezioni divenute inoperative.

Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci

Acronimo

di PHASed Energy Rectification.

Sono il principale sistema di difesa della nave. Gli emettitori

sono di tipo XII, con una potenza di 7,2 megawatt ciascuno

Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci

•

Portata massima sensori ad alta definizione: 7 anni luce

• Portata massima sensori a media e bassa risoluzione: 21

anni luce

Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci

Torna al disegno tecnico della U.S.S. Vespucci

Fonte: Archivio Tecnico della Flotta Stellare, a cura di Luigi Rosa